Осьми Вершковая железная дорога (ОВЖД), ЛО, Гатчинский р-н. Автор проекта – Михайло Орехов.

И снова здравствуйте — адепты, энтузиасты, сочувствующие да заходящие!

Давненько мы с Вами не виделись, а?))) А всё потому, что дядя Миша с головой ушёл в строительство сарая, он же дровяник, он же склад, он же … Честно говоря, за время его строительства функциональная часть объекта претерпела значительные изменения)))

И мало того, что всё время занимает работа над данным зданием, так ещё эта затянувшаяся стройка в определённый период перекрыла своими лесами ОВЖД. В результате чего движение осуществлялось только до стрелочного перевода со стороны Грузового поста. Плюс, грузовая вагонетка оказалась запертой в тупике.

Но какое отношение имеет строительство сарая расположенного на Водяном посте к двухкрылому семафору стоящему на разъезде банный, спросите Вы? Как пелось в одной песне — немножечко терпения, сейчас они появятся))) А пока я завершу рассказ об установке первого изделия из класса сигнальных.

Как Вы, я надеюсь, помните, предыдущий рассказ остановился на месте перевозки семафора из депо Шушары на дачу. По приезду же мы взяли кисточки и валики и принялись доводить марафет на изделии

Благо лето было жарким и краска высыхала чуть ли не в два раза быстрее заявленного производителем.

После просушки настал самый ответственный и долгожданный момент установки и монтажа. Первой на позицию была доставлена нижняя часть.

С ней вопросов не возникло — всё село на свои места с первого раза, прикрутилось и затянулось.

Вторую, верхнюю, часть решено было сначала собрать на земле, а потом уже водрузить на первую.

Главной проблемой стала фиксация крыльев на момент перевозки и установки. Благодаря противовесам эту проблему удалось решить.

Далее последовала перевозка

И вот он главный момент — подъём!

Всё получилось с первого раза, хотя и тяжеловато было рвать сию конструкцию. Основная проблема — не перевернуть во время подъёма и удержать.

А дальше болтировка, затяжка, проверка системы и можно работать)))

Правда тяги пока ни к чему не прикреплены, но это связано с тем, что встали вопросы — а как это всё должно работать, кто им будет управлять и прочее. Хотя, первоочередным был поймать удачный момент для завершающей процесс фотографии, точки, если можно так сказать.

Но как оказалось, такой момент появился только в конце лета, когда семафор уже примелькался, а окружающие его растения подросли.

Ну а теперь пару слов о взаимосвязи семафора и сарая.

А дело вот в чём — дабы данное сигнальное устройство выполняло свои функциональные обязанности необходимо им либо вручную, либо автоматически управлять. Хорошо бы оба вида сделать взаимно дополняемыми. Согласитесь, в наше время перевести семафор вручную является большой редкостью. Тем более двухкрылый.

И как показал приезд ребят с Малой Октябрьской, возможность «работать руками» весьма востребована. Но это хорошо при гостевых покатушках. Другое дело при ежедневной работе прыгать туда-сюда да рычаги дёргать — не особо то и захочется. Ведь стрелку можно взрезать не выходя с поезда (и на фельдбанах это активно практикуется). А вот семафор не взрежешь.

И вот возникла идея сделать все стрелочные переводы и прочие элементы с двумя типами управления — ручным и автоматическим. Ну с ручным вопросов нет — всё встаёт прямо на изделия. А вот с автоматикой…

Много вопросов по электрике, электронике, механике и прочему. Но главный — где вё расположить. И до недавнего времени этот вопрос оставался открытым. А ведь именно от места, скажем так печки, и надо плясать. И тут построился сарай. И в одном из его внутренних углов расположился стол…

… и в один из вечеров сидел я за этим столом да чай попивал, и пришла ко мне муза, и сказала — чего думаешь да гадаешь, бери и делай над столом пульт диспетчерский и будет тебе счастье. Что-то типа этого, только на всю дорогу.

И вот теперь есть у нас «задание на зиму» — просчитать да продумать всю световую и прочую сигнализацию и сделать централизацию)))

Доброго здравия! Да, Михаил, «пульт на зиму», это будет интересная тема для обсуждений зимой )) Тем более, что зимой теоретическая часть всегда явно превалирует, над практической. И обсудить будет что ))

Доброго здоровья, Сергей!

Да, зимой как раз такие вещи и делаются. Но мне это решение (с размещением ДСП в сарае на КП) даёт ещё и возможность работы над светофорной сигнализацией — я всё думал куда её релейный шкаф разместить, а тут удачное место подвернулось.

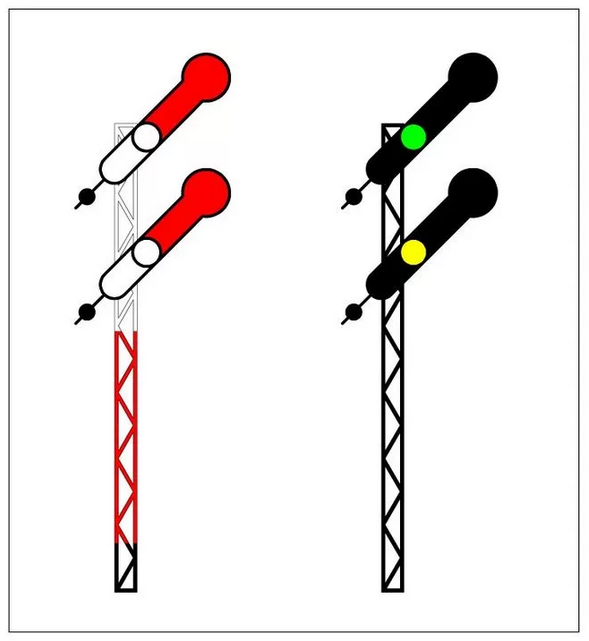

Крылья с изнаночной стороны красятся — черная кайма, белая сердцевина.

Также стало очень любопытно — для чего двухкрылый светофор прикрывает участок, на котором нет путевого развития.

Как это зачем? Ведь у Дяди Миши там будет разЪезд Банный! Семафор-то неспроста двукрылый! Мне после поездки на ОВЖД стало интересно, как работали все эти старинные системы СЦБ, так вот, там красится изнанка в контрастные цвета только для того, чтобы её видел ДСП, а как, по-моему, следует из рассказа, ДСП Рзд. Банный будет сидеть на Водяном Посте, так что ему семафор и так будет видно. Если досконально соблюдать правила, то у семафора ещё должны быть красные и зелёные сигнальные огни (с линзами такими, на крыле ближе к мачте), с обратной стороны дублирующиеся белыми, также на мачте должно быть пригласительное «пёрышко», а за 800 (а у нас, соответственно, за 10) метров до семафора ещё и должен стоять поворотный красный диск, и всё это должно тягами соединяться! Как Дядя Миша будет тяги под разворотным треугольником проводить, я не знаю, но диск, да и некоторые другие «причендалы» на ОВЖД, наверное, не очень пригодятся.

И в Российской Империи до 80 х годов позапрошлого века не существовало чётких норм по СЦБ, были лишь рекомендации, и владельцы инфраструктуры сами решали, что и как им делать

Может я, конечно, не прав — поправьте меня тогда, пожалуйста)))

Мишаня, а когда будет рассказ на тему «Как я провёл лето строя свою дорогу»? Порабы уже, милый друг, и рассказать о своих трудах)))

К ответу Мишани могу добавить, что семафор предполагается оснастить совмещённым механизмом, который будет позволять управлять им как в ручном, так и в автоматическом режиме. И если с автоматикой уже картина прорисовывается, то вот с ручным приводом пока сложности — нет чёткого понимания куда его лучше будет разместить. Или точнее сказать где.

Видимо, это решиться после ввода в строй разъезда (покатаемся, посмотрим и сделаем)

«Если досконально соблюдать правила, то у семафора ещё должны быть красные и зелёные сигнальные огни (с линзами такими, на крыле ближе к мачте), с обратной стороны дублирующиеся белыми,»

Фонарь там только один, белого света на две стороны, а со стороны сигнального значения — цветные люнеты. У поездных семафоров — красная и зеленая, на вспомогательном крыле и предупредительных — красная и желтая. Крепятся люнеты либо непосредственно на крыле, либо через дополнительный привод от крыла.

»

также на мачте должно быть пригласительное «пёрышко», а за 800 (а у нас, соответственно, за 10) метров до семафора ещё и должен стоять поворотный красный диск, и всё это должно тягами соединяться!»

На мачте входного семафора закрепляли только диск сквозного прохода зеленого цвета, предупредительный желтый диск выходного семафора, и очень редко — маневровый щит. Красный диск в механической блокировке не видел ни разу, так как он в «постоянной» круглой форме и не используется то практически никогда, кроме как для обозначения хвоста состава. Во «временной» прямоугольной форме используется для ограждения путей на время проведения работ.

Да, я именно про люнеты и говорил, они работают почти так же, как и линзы в линзовых светофорах. В ИСИ сказано, что семафоры могут быть с одним, двумя или тремя крыльями; посмотрите на первую фотографию из поста дяди Миши о строительстве семафора — там тоже заметно это «пёрышко».

Красный диск вообще был первым сигнальным устройством на железных дорогах в России после шарового телеграфа Николаевской железной дороги; он был где-то в 2 раза больше красного переносного щита «стой! движение запрещено», и устанавливался в вертикальном положении. Повёрнутый ребром, диск означал примерно следующее:»приём на станцию разрешён, после проезда руководствоваться сигналами ДСП и стрелочников»; красной же стороной он символизировал то же, что и красный щит сегодня. Кстати, именно от предупреждающего красного диска пошёл диск временный(переносной) ограждающий. Потом красные предупреждающие диски увязали с семафорами, и ребро стало равно зелёному(или жёлто-мигающему), а плоскость — жёлтому сигналу нынешних предупредительных светофоров.

Вот цитата с сайта «Инновационный Дайджест» :

«Общим приказом № 37 от 31 марта1860 г. сигнальные щиты были введены на всех станциях Петербурго-Варшавской железной дороги. Статья № 1 этого приказа гласила: «Два сигнальных щита будут помещены на оконечностях каждой станции на всем протяжении линии. Щиты эти двоякого рода: первый щит, помещенный на расстоянии 250 саж. от первых стрелок будет зеленый: он неподвижен и требует уменьшения хода. Второй щит, помещенный против первых стрелок, устроенных на пути, по которому совершается движение, будет красный и подвижный. Красный щит, поставленный параллельно дороге, показывает, что станция открыта и въезд свободен. Щит, поставленный перпендикулярно дороге и лицом к поезду, показывает, что станция заперта, в этом положении он требует остановки и машина или поезд не должны ни в коем случае проезжать мимо»»

И повторюсь: как таковых, ОБЩИХ правил относительно СЦБ тогда не было, и каждый владелец железной дороги сам решал, будет ли он использовать красные щиты или семафоры, или красные щиты вместе с семафорами, или вообще что-то своё оригинальное и неповторимое.

Доброе время суток.

Насчёт семафора… есть в нём «фишка», способная быть полезной на современной (технически) железной дороге в сложных условиях («мерцающее» электричество, к примеру) — «бэкап» в условиях отсутствующего электричества, когда хошь-не хошь, а ехать надо…

В этом плане семафор неплохо цепляется на современную «цифровую» СЦБ (где, как на цифровом макете ЖД, нет отдельных пар проводов до каждого датчика или исполнительного устройства, но есть декодеры и общие шины/кабели) — вешаются лампы нужных цветов, моторы с концевиками и датчики положения крыльев, всё это через соответствующее оборудование «общается» с прочими устройствами (отображаясь на пульте) и собственно с пультом…

Короче, надо трясти господ электроников, чтоб подобная «дачная цифровая» СЦБ стала возможной в реале. Нужна система, включающая в себя «мозги» (способные либо сопрягаться с ПК, либо программироваться через него), которые через пару проводов (ещё пара — питание) организует работу некоторого количества устройств, имеющих в системе индивидуальный номер/адрес. В идеале, система должна быть защищённой от взлома и вредительства, уж не знаю, как с этим у Ардуино, тут более интересны системы охранных сигнализаций и «умных домов»… Думаю, опыт цифровых макетов тут тоже может пригодиться…

Поздравляю. Успехов.

С уважением, Денис.

Всё таки у СЦБ довольно простой алгоритм работы (особенно при таком не густом путевом развитии) и вводить компьютерное управление — чрезмерная избыточность. Пару-тройку элементов стандартной логики можно и на реле собрать. Плюс этого варианта — отсутствие согласующий элементов между управляющими и исполнительными устройствами, всё может работать на одном напряжении.

Доброе время суток.

Так зачем ПОСТОЯННОЕ сопряжение с ПК — с его помощью программируются один-несколько блочков (адреса там задаются у исполнительных устройств, в «мозги» алгоритм заливается), и всё, никаких лишних проводов и никаких лишних «чёрных ящиков», влекущих на себя внимание детей и не очень добрых посетителей…

Забыл вчера — на роль «донора» шин и устройств может сойти система промышленной автоматики («Овен» и иже с ним), что может охватывать как отдельные станки, так и целые промышленные комплексы, тоже и программируется спокойно, и долговечность устройств достаточная…

С уважением, Денис.

Программируемое устройство тоже компьютер, только маленький. Вопрос в другом — зачем для реализации простого процесса управления приводами и лампами использовать микропроцессор, который и денег стоит и знаний специальных требует, если для управления конкретным оконечным устройством вряд ли больше двух условий обрабатывать надо? Типа такого: стрелка открыта+перегон свободен — зелёный, в остальных случаях — красный. В данном случае имеем элемент 2И, собранный из простейших деталей — реле и концевик или два реле. На входном или выходном четырёхглазковом светофоре посложнее, конечно, будет, но всё равно ни чего заумного. Цепь каждого блок-участка автономна и не зависит от исправности других. В случае применения центрального процессора блокировка может отрубиться на всей дороге, поиск неисправности может быть сложнее а замена неисправной детали дороже. Ведь то что разработал и сделал сам всегда сам и починишь. К тому же щелчки от переключающихся реле на посту управления добавят своего колорита. И сам пост можно сделать классического вида, с сигнальными лампами и стрелочными ключами. Я это вижу так. И обязательно телефон! Дисковый или системы местной батареи))) А то что же это за железная дорога получается — стрелки есть, семафоры есть, а связи между станциями нет? Думаю, что вопрос телефонизации обязательно возникнет. — Алло! Депо? Обед готов, приезжайте.

Кстати, о связи между станциями — как показала практика это вещь весьма необходима, дажа при наших дачных масштабах. Ведь кричать с одного конца участка на другой это и голос сорвать и соседей до белого коления завести)))

На мой взгляд для коммутации абонентов лучше использовать шлюзы IP-телефонии (для гостевых покатушек можно переключаться на ручной коммутатор). Купленные с рук они совсем не дорогие, система получается легко масштабируемая, с произвольной нумерацией, как душе угодно: одно- двух- трёх- значные, любой значности номера в перемешку. Поддерживается импульсный набор(дисковые аппараты), есть функция (отключаемая)»тёплая линия» — если после поднятия трубки в течение заданного времени не набрана ни одна цифра идёт автоматический набор предварительного занесённого номера. Есть возможность выхода на телефонную сеть общего пользования. Будут вопросы по этой теме — пишите мне на почту.

Накалякал я игрушку — демку http://983.u9.in.ua/rails/

Могу прорисовать аналогичную карту для любой реальной дачной жд,

при этом можно в качестве фона использовать реальную карту, доступную в интернетах,

рисунок-схему, аэрофотоснимок местности.

Работает это дело под броузером, тестировал только в хроме и FF.

Работать может как с сервера, так и локально из папки на компе или флешке.

Движение ПС пока только демонстрационная фиктивная демка,

интересно было бы заморочиться и сделать что-то более живое.

Используя эти же средства отображения вполне можно сделать макет экранного пульта ДСП,

а если серьёзно заморочиться, то подвязать это дело под ардуинку и отображать на этом пульте реальную обстановку ДЖД.

Раздумывал я над семафором и подумалось мне, что для привода крыльев можно использовать мотор-редукторы РД-09 или СД-54. Они реверсируемые, тихоходные(с разными передаточными отношениями делаются)не дефицитны, надёжны и стоят не дорого. Есть на 127 и 220В. К тому же они достаточно прочные и крыло разумного веса можно закрепить даже непосредственно на выходном валу. Можно, конечно, и с тягами или тросиком, мотаемым на барабан. С тросом (да хоть с верёвкой) может даже проще будет — ручное управление: мотор ставится в закрытое положение(трос размотан) и отключается, натягивая трос рукояткой через дополнительный блок поднимаем крыло, автоматическое управление: ручная рукоятка ставится в положение «закрыто» (без воздействия на трос) и запирается на замок, дальше дело за мотором. Возможно не помешает блокировка — «защита от дурака» — если ручная рукоятка не поставлена на замок мотор не включится. Можно ещё сделать полуавтоматическое управление — с тумблера. Редуктор с большим передаточным числом прокрутить снаружи невозможно, соответственно ни какой дополнительной фиксации не надо, как отключился в таком положении и остался, не опустится семафор. Только концевики надо на отключение в крайних положениях. А для ручного управления переводной механизм навроде стрелочного. Вот меня понесло-то.

Здравствуйте! В качестве привода, па мой взгляд лучше всего привод от стеклоочистителя любого автомобиля, можно и б.у. Усилие весьма приличное, повторяемость 100%, работает в циклическом режиме, поэтому при выходе из строя концевых выключателей не выйдет из стоя сам не разрушит конструкцию. Управление возможно импульсное при наличии одного концевого (проходного ) выключателя.Цена не высока особенно на б.у. С уважением Вячеслав.

К тому же чудесно реверсится и питание безопасным напряжением.

Недостаток — минус на корпусе ( для работы в прямом направлении), что потребует или двуполярного питания или изоляции корпуса и тяг.

Такой и стрелку потянет вполне.

Здравствуйте! Помнится мне разбирал Я эти моторы и делал второй вывод, правда не на клемму, просто выводом провода, а реверс переключением обмоток. Правда давно это было. Вячеслав.